一、耳機類型的多樣性與選擇挑戰

耳機在現代生活中扮演著越來越重要的角色,從日常通勤到專業用途,每個人對耳機的需求都各不相同。然而,市面上的耳機種類繁多,包括入耳式、半入耳式、耳罩式以及特殊技術耳機,各有其優勢與限制。本文將深入剖析這些主流類型,輔以具代表性的品牌與型號,並進一步探討其實際應用場景,幫助你在眾多選擇中找到最適合的耳機。

二、入耳式與半入耳式耳機:便攜性、舒適度與價格的比較

入耳式耳機因其矽膠或記憶海綿材質的耳塞深入外耳道,提供良好的隔音效果,是通勤族和運動愛好者的首選。例如Sony WF-1000XM5,不僅具備強大的主動降噪功能,還能提供清晰細膩的音質表現。此外,其耐用性佳且配件支持豐富,如可更換矽膠套等,成為高效能需求者的不二之選。然而,其侵入性的佩戴方式可能對敏感體質者造成不適,長時間使用甚至會引發悶熱感,且相較於其他類型,價格通常較高。

半入耳式耳機則更注重佩戴時的舒適度,例如Apple AirPods第三代,其設計避免了完全插入外耳道,因此對敏感體質的人更加友好。同時,這類耳機減少了清潔上的麻煩,但隔音效果稍遜一籌。如果你主要在安靜環境中使用,例如辦公室或家中,半入耳式耳機是一個不錯的選擇。但若是在嘈雜環境下使用,其隔音能力可能不足以滿足需求。此外,相較於入耳式耳機,其價格通常略低,但仍需考量耐用性及配件支持情況。

三、耳罩式耳機:音質、隔音與便攜性的權衡,並探討遊戲和會議場景應用

耳罩式耳機分為開放和封閉兩種結構,各自針對不同需求進行優化。例如Beats Studio Pro以其一流降噪性能成為錄音棚專業人士的不二之選,而Bose QuietComfort Ultra則因自然聲場表現受到高要求聆聽者青睞。然而,大尺寸和重量使得它們在便攜性上大打折扣。如果你的主要需求是在家享受高品質音樂,那麼耳罩式耳機絕對值得投資,但若需隨身攜帶則可能顯得笨重且不方便。

在遊戲場景中,開放式設計如Sennheiser HD800S能提供寬廣聲場,有助於提升定位能力;而封閉設計如Sony WH-1000XM5則能有效阻隔外界干擾,使玩家更加專注。在會議場合中,封閉設計因其優越的隔音性能更受歡迎,可避免背景噪聲影響溝通效率。選擇耳罩式耳機時,需根據實際用途進行全面評估。

四、開放式與封閉式耳罩設計:不同場景的最佳選擇及真實使用體驗

開放式耳罩設計讓聲波自由傳遞,更接近真實環境中的聲學條件,非常適合追求自然聲場的用戶。例如Sennheiser HD800S,其開放設計能呈現極為寬廣且細緻的音效。但同時也意味著周圍噪聲可能會干擾你的聆聽體驗,因此更適合在安靜私人空間內使用。

封閉式耳罩設計則完全屏蔽掉外部干擾,使得低頻更具衝擊力但稍欠自然感。例如Sony WH-1000XM5,其封閉設計搭配先進降噪技術,在嘈雜環境中提供沉浸感十足的播放效果。在遊戲或會議等特定場合下,可根據需要進一步評估兩種結構是否符合預期效果。

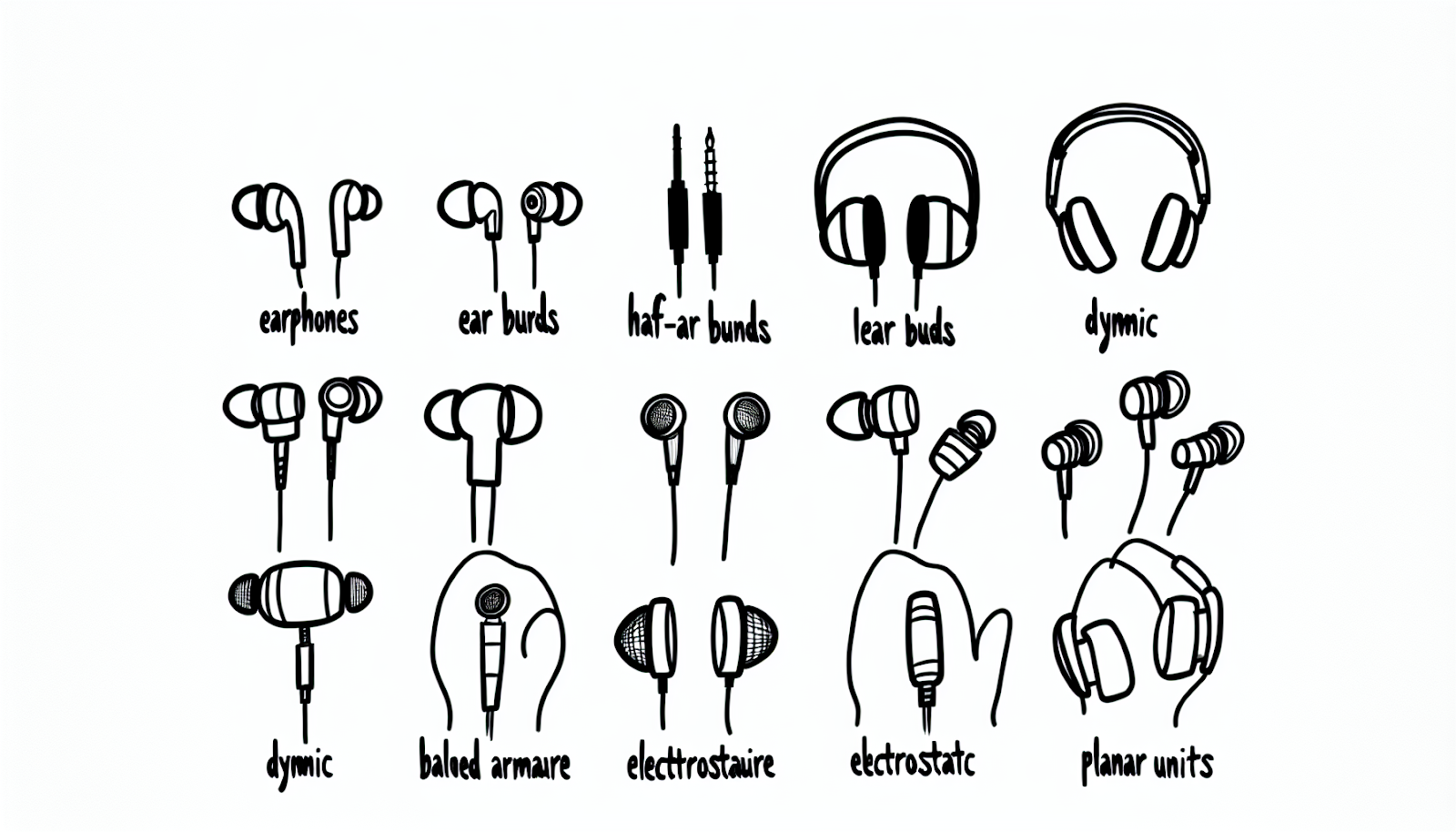

五、特殊技術耳機(動圈、動鐵、靜電和平板):技術驅動下的聆聽體驗及局限性分析

隨著科技進步,多種特殊單元技術被應用到高端產品中,其中包括動圈單元(如Audio-Technica ATH-M50x)、動鐵單元(如Shure SE846)、靜電單元(如Sennheiser HE1)以及平板單元(如Audeze LCD-X)。

動圈單元以穩定耐用且價格親民聞名;然而當涉及到解析力需求時,高端產品往往採用多單元配置來提升表現力。而靜電和平板技術雖然造價昂貴但卻能呈現層次豐富細節極致精緻之饗宴。不過需要注意的是,此類設備通常需要額外驅動設備才能發揮最佳性能,同時便利性也有所下降。因此,在購買前務必確認是否符合自身預算及應用情境需求。

六、最新無線技術與降噪功能:技術差異對音質與使用體驗的影響

藍牙版本升級至5.x後,大幅改善連接穩定性並降低延遲問題。同時,高階編碼格式如aptX HD或LDAC亦帶來媲美有線設備般卓越播放品質。例如Anker Soundcore Liberty NC系列透過Hybrid ANC混合降噪系統,有效處理各種頻段背景噪訊。此外,不同降噪模式間亦存顯著差異——Feedforward ANC偏向處理高頻雜訊,而Feedback ANC則專注消除低頻干擾;Hybrid ANC則結合兩者優勢達成全方位抑制效果。因此,在挑選支援相關規格產品前建議先了解自身日常所遇典型環境特徵再行決策。

結論:根據需求選擇最適合的耳機

耳機的選擇沒有絕對的標準答案,關鍵在於了解自己的需求與使用場景。例如,若你經常通勤或運動,便攜的入耳式耳機可能是最佳選擇;若你追求高品質音樂體驗且主要在家使用,耳罩式耳機則更為適合。對於技術愛好者或音質控而言,探索動圈、動鐵或靜電技術耳機也不失為一種樂趣。此外,無線技術與降噪功能的進步也為耳機選擇提供了更多可能性。希望本文的分析能幫助你在眾多選擇中找到最適合自己的耳機,享受更美好的聆聽生活。