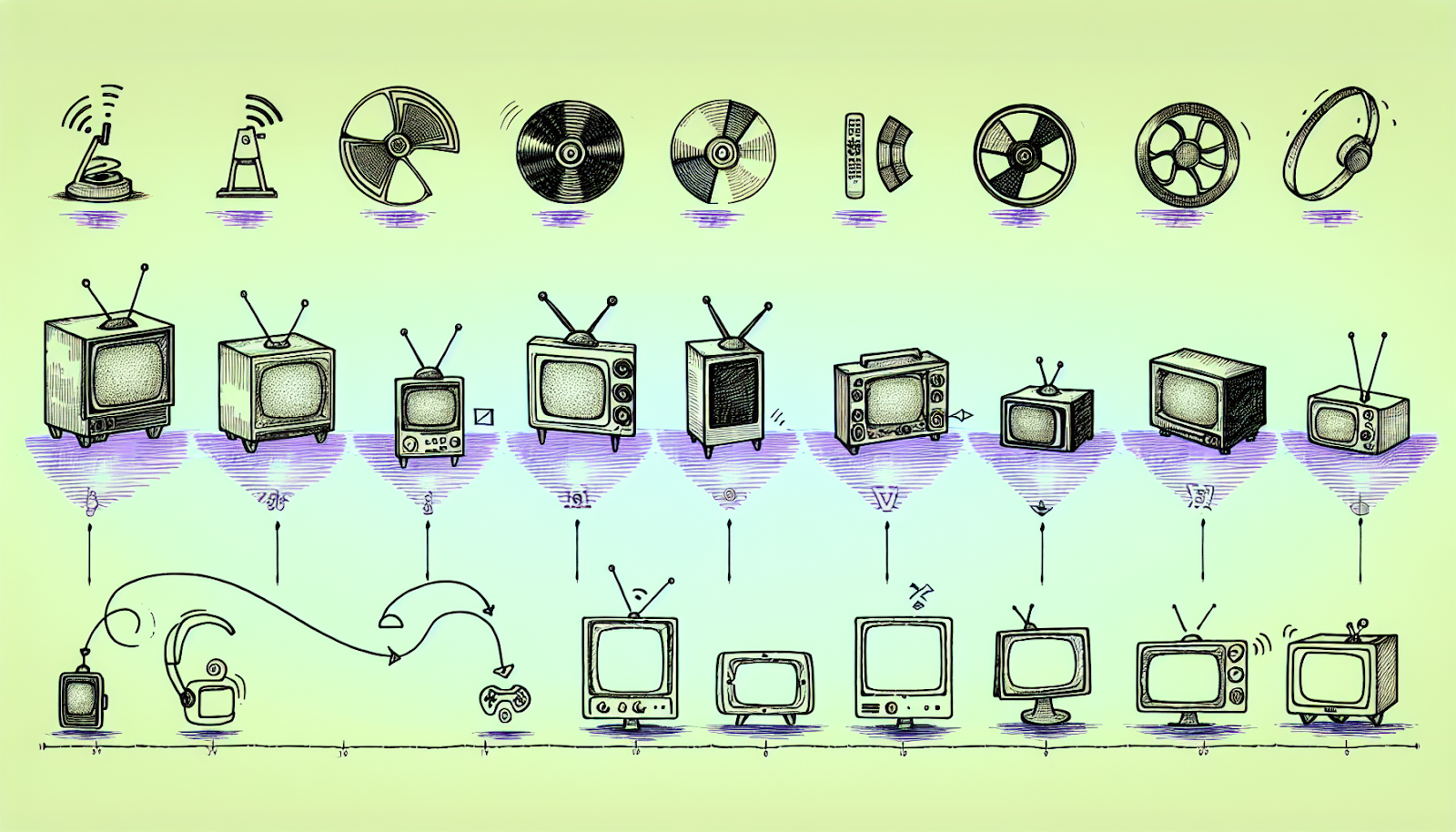

在現代生活中,電視已成為不可或缺的一部分,不論是娛樂、教育還是資訊傳遞,它都扮演著重要角色。然而,這項科技並非一蹴而就,而是經歷了超過一個世紀的技術革新才有了今天多樣化且高品質的觀看體驗。本文將帶您回顧電視技術從發明至今的重要里程碑,探索其如何一步步改變我們的生活方式。

電視技術的起源與早期發展

1884年,德國科學家保羅·高特列本·尼普可夫設計了一種名為「尼普可夫圓盤」的設備。這是一種基於機械掃描原理運作的裝置,可以將影像分解成多個像素點逐一傳輸,就像用放大鏡逐格檢查照片細節一般。雖然當時尚未實現實用化,但它奠定了後續研究的重要基礎。

1920年代初期,約翰·洛吉·貝爾德成功製作出第一台能顯示動態影像的機械式電視系統。他於1925年在倫敦展示了這項突破性成果,使得「看見遠方」不再只是幻想。然而,由於機械式系統受限於畫質和穩定性,就像老舊相片模糊不清般,它最終被電子掃描技術所取代。

電子掃描技術的革新

1927年,美國工程師菲爾·法恩斯沃斯成功利用電子掃描技術傳輸完整影像,大幅提升了畫質和效率。同時,弗拉基米爾·佐利金研製出的電子顯像管(Iconoscope),徹底拋棄了機械部件,使得影像更加穩定清晰。若以日常比喻來看,他們就如同將手搖相機升級為現代數位相機般,使拍攝更快速、更精確。1936年,英國廣播公司(BBC)開始首次定期電視廣播,此舉標誌著電視正式進入商業應用階段,也讓更多人接觸到這項嶄新的科技。

彩色電視的誕生與普及

1940年代,美國工程師彼得·戈爾德馬克提出基於紅、綠、藍三基色原理的彩色顯示技術。1953年,美國聯邦通信委員會(FCC)批准NTSC彩色標準,使彩色節目製作和播放成為可能。在1960年代初期,一些家庭開始購買彩色電視,而到了1970年代末,大部分家庭已擁有此設備。當時,人們第一次能夠看到鮮豔生動的大自然紀錄片或五光十色的大型晚會,就如同黑白照片突然變成全彩相簿般令人驚艷。此外,各類節目的多樣化也使得家庭聚會更具吸引力,加深了親情互動。

數位化與高解析度時代

20世紀80年代以後,有線電視頻道開始進行數位化轉型,不僅解決了干擾問題,也讓壓縮存儲和多頻道播放成為可能。例如,高解析度(HDTV)在90年代問世,以16:9寬屏幕格式和更高畫質重新定義觀眾期待。一些觀眾表示,看電影不再需要去戲院,在家即可享受接近影院效果的大螢幕體驗。此外,在液晶顯示器(LCD)的助力下,大尺寸薄型螢幕逐漸取代笨重陰極射線管(CRT),2007年液晶螢幕甚至超越CRT成為市場主流產品。不僅如此,多媒體功能如HDMI接口也讓使用者能輕鬆連接遊戲主機或串流裝置,大幅提升使用便利性。而透過數位信號提供更多頻道選擇,也讓觀眾能根據興趣自由切換內容,例如兒童卡通頻道或即時新聞報導,更加貼近個人需求。

智能電視與流媒體革命

21世紀初,「智能電視」(Smart TV)的出現再次改變遊戲規則。透過整合互聯網功能,用戶可以直接在大螢幕上瀏覽網頁、觀看串流影片或玩遊戲。而Netflix、YouTube等平台則進一步推動按需點播服務興起,使傳統直播模式受到衝擊,人們不再受限於固定播放時間表,可以自由選擇想看的內容。有趣的是,不同年齡層對此接受程度差異明顯。例如根據尼爾森調查資料指出,在2024年的某月份裡,有40%的總收看時間被花費在串流平台上,其中2-17歲青少年族群對串流內容最感興趣,其收看比例增長達16%。然而,相較之下60歲以上族群仍偏好傳統有線頻道,可見不同世代間仍存在一定落差。此外,如今許多年輕人甚至完全捨棄傳統有線服務,只透過手機或平板觀看串流內容,可見觀眾習慣正快速轉變中。

未來趨勢:8K顯示技術與沉浸式娛樂

隨著4K解析度已經普及,新一波8K顯示技術正在崛起,其提供更細膩畫面、更真實細節。然而,高昂成本以及有限內容資源卻是目前主要挑戰。例如,一台8K螢幕價格往往是4K螢幕兩倍以上,同時市面上真正支援8K解析度影片的平台仍屈指可數。不過,有專家指出隨著硬體成本下降以及更多內容製作者投入開發,此問題將逐步改善。此外,各類沉浸式科技如虛擬實境(VR)、增強現實(AR)也正融入家庭娛樂領域,有望進一步提升觀眾參與感和互動性,例如未來我們可能透過VR眼鏡身臨其境地參加音樂會或旅遊景點導覽。

結論總結

從最初簡單粗糙到如今精緻多元,每一次革新都深刻地改變人類生活方式。在未來,我們可以預見更多創新,例如更高解析度、更智慧互動以及更多元內容形式。不論是硬體還是軟體層面,每一次突破都將繼續塑造我們對「觀看」這件事的新期待。因此,我們應該持續關注這些科技趨勢,把握其中帶來的新機遇,同時思考如何善用這些工具改善生活品質,以便讓科技真正服務於人類需求。