在現代生活中,筆記型電腦已成為我們不可或缺的工具之一。不論是學生族群、上班族還是專業創作者,每個人都需要一台符合自己需求的筆電。然而市面上的選擇琳瑯滿目,要如何挑選一台真正適合自己的筆記型電腦?本文將帶你從需求出發,一步步了解如何根據使用目的來選擇規格、品牌與預算。

一、確認需求

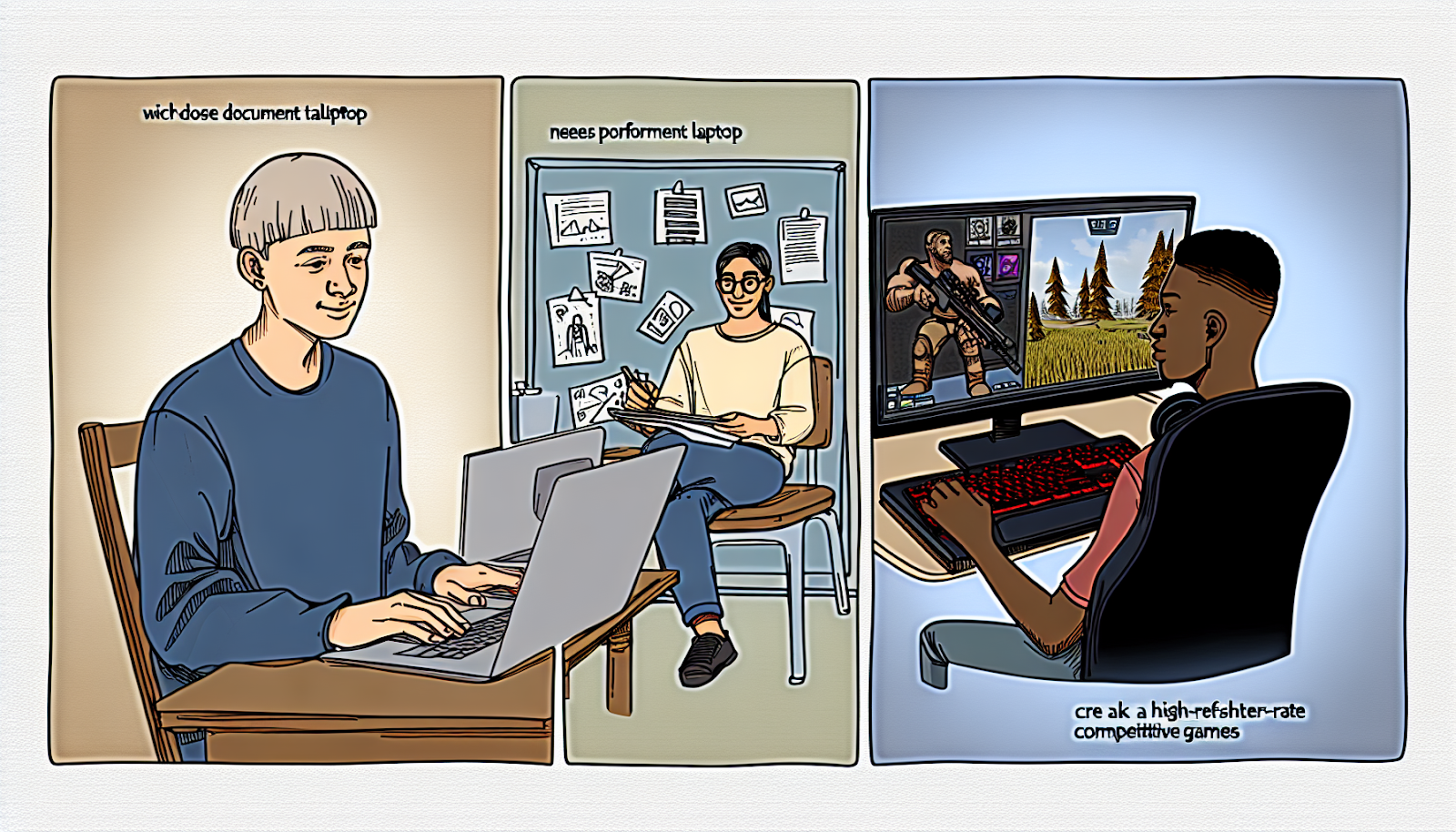

首先,我們必須釐清購買筆記型電腦的主要用途。一般來說,可以將使用場景分為三大類:

1.文書作業

這類用戶主要用來處理簡單文件編輯、網頁瀏覽以及觀看影片等日常操作。性能不需要太過強大,但輕薄便攜、省電續航會是關鍵考量。例如 ASUS VivoBook X415EP 就是一款適合此類需求的小尺寸機種,其搭載 Intel Core i3 或 i5 處理器即可滿足日常工作所需。此外,此類機種通常價格親民,但需注意其效能可能無法支援較複雜任務,例如多媒體剪輯或大型軟體運行。

2.設計創作

若你的工作涉及繪圖設計、影音後製或專業修圖,那麼效能就是重中之重。同時,由於需要頻繁移動,因此重量和便攜性也不能忽視。此時應該考慮搭載更高效能處理器(如 Intel Core i7 或以上)、獨立顯卡以及至少 16GB 記憶體的機種,例如 MSI Prestige 14Evo A11M 系列,其高效能表現深受設計師喜愛。但需注意散熱問題可能較為顯著,在長時間運行高負載軟體時可能導致溫度過高影響性能穩定性。

3.電競遊戲

如果你是一位遊戲玩家,需要流暢運行 3D 遊戲或進行 3D 繪圖,那麼效能絕對是首要條件。建議選擇搭載高階處理器(如 Intel Core i9)、獨立顯卡(NVIDIA RTX 系列)以及大容量硬碟和記憶體(32GB RAM)的機種。例如 Acer Nitro AN515-55-742K 是一款備受好評的電競筆電,但需留意其耗電量較高且散熱風扇噪音可能偏大。此外,高更新率螢幕(如120Hz以上)也是遊戲玩家的重要參考指標,可有效提升畫面流暢度。

二、螢幕尺寸選擇

接下來,我們要考慮的是螢幕大小。不同用途對螢幕尺寸有著截然不同的要求:

1.文書作業者可優先考慮 13 吋至 14 吋的小尺寸機種,以提升便攜性;

2.設計創作者則需稍大的螢幕,如 14 吋至 15 吋,以方便檔案編輯和色彩校正;

3.電競玩家則應該瞄準 15 吋甚至 17 吋的大螢幕,以獲得更震撼的視覺效果。此外,高解析度(如 Full HD 或更高)也是提升視覺舒適度的重要因素,而觸控功能則可根據個人習慣進一步加分。

三、硬碟容量與種類

硬碟是存儲資料的重要元件,目前主流硬碟分為 HDD 和 SSD,以及兩者結合而成的混合硬碟。在性能方面,SSD 擁有更快的讀寫速度,因此逐漸取代傳統 HDD 成為市場主流。但價格相對較高,因此我們可以根據實際需求進行取捨。例如:

1.文書作業者可選擇基本款 SSD,如 256GB 或 512GB;

2.設計創作者則需更大容量,如至少 512GB SSD 配備額外 HDD 作為備份空間;

3.電競玩家則應該直接上看 1TB SSD 或更多,以容納大量遊戲檔案及素材庫存。同時,也可以考慮混合硬碟配置,在兼顧速度與儲存空間之餘降低成本負擔。而在實際操作中,大容量 SSD 能有效縮短開啟大型檔案或程式所需時間,是值得投資的一環。

四、記憶體(RAM)選擇

記憶體影響系統運行速度及多工能力,是決定使用體驗的重要因素之一。一般來說,文書作業者只需配備基本款 RAM,如 4GB 至 8GB 即可。而設計創作者和遊戲玩家則需要更高配置,其中前者建議至少採用16GB RAM,而後者甚至可以升級到32GB RAM,以保證穩定運行大型軟體或遊戲程式。此外,如果預算允許,可優先考慮支援 DDR5 技術的新款筆電,其運行效率比 DDR4 更加出色,不僅提升整體性能,也具有一定未來升級潛力。

五、處理器(CPU)挑選

處理器是整台筆記型電腦的大腦,其性能直接影響整體表現。目前市場上以 Intel 和 AMD 為主要品牌,其中 Intel 處理器因穩定性和普及度較高而廣受歡迎,而 AMD 則以多核心、高性價比見長。在具體等級方面,可依照以下原則挑選:i9 > i7 > i5 > i3,其中最低建議從 i5 開始。此外,不同尾碼也代表了特定功能,例如 U 表示省電版本,多見於輕薄本;H 則表示高效能版本,是設計師和遊戲玩家的不二之選。因此,在購買時務必確認是否符合自身需求,例如設計師可優先考慮 H 系列產品以提升效率,而普通消費者則可偏向 U 系列產品以延長續航時間。而在 AMD 與 Intel 的比較中,多核工作的效率使得 AMD 在影音渲染等領域佔有一定優勢,但單核性能仍然是 Intel 的亮點,更適合某些特定軟體環境下執行單一任務時達到最佳化效果。

六、品牌推薦

除了內部規格外,品牌也是許多人關注的一環。目前市面上知名品牌眾多,各自針對不同族群推出特色產品。例如 ASUS VivoBook 系列適合文書工作者,而 HP Pavilion 則兼具商務與娛樂功能;MSI Prestige 是設計師的不二之選,而 Acer Nitro 和 MSI GF75 則深受遊戲玩家喜愛。在購買前,不妨參考相關評價及實測數據以做出最終決策,同時注意各品牌售後服務品質是否完善,也是保障消費權益的一環。例如 MSI 雖然在效能上表現突出,但部分用戶反映其售後維修流程相對繁瑣,因此購買前須充分了解相關資訊再做決策。

七、預算規劃

最後,也是最重要的一點,就是設定合理預算。一台好的筆記型電腦不一定要花大錢,但也不能一味追求低價而犧牲品質。以下是一些參考範圍:

文書作業:約新台幣2至3萬元即可找到 CP 值極高的產品,如 HP Pavilion x360;

設計創作:約新台幣3萬元以上才能滿足專業所需,例如 Dell XPS 系列;

電競遊戲:約新台幣4萬元起跳才能獲得最佳性能表現。

如果你的預算有限,也可以透過分期付款或等待促銷活動來降低負擔。此外,在二手市場尋找可靠來源也是節省開支的一種方式,但需謹慎檢查商品狀況避免踩雷。同時,也建議消費者留意季節性的折扣活動,例如雙十一期間往往會有更多優惠方案推出,有助於減少購買壓力並提高整體滿意度。

購買筆記型電腦其實並不難,只要按照上述步驟一步步篩選,就能找到最適合自己的產品。不論你是追求輕便實用還是極致性能,都應該以自身需求為核心,同時兼顧未來可能增加的新用途。在科技快速發展的今天,一台好筆電不僅是一項投資,更是一個助力你邁向成功的平台!